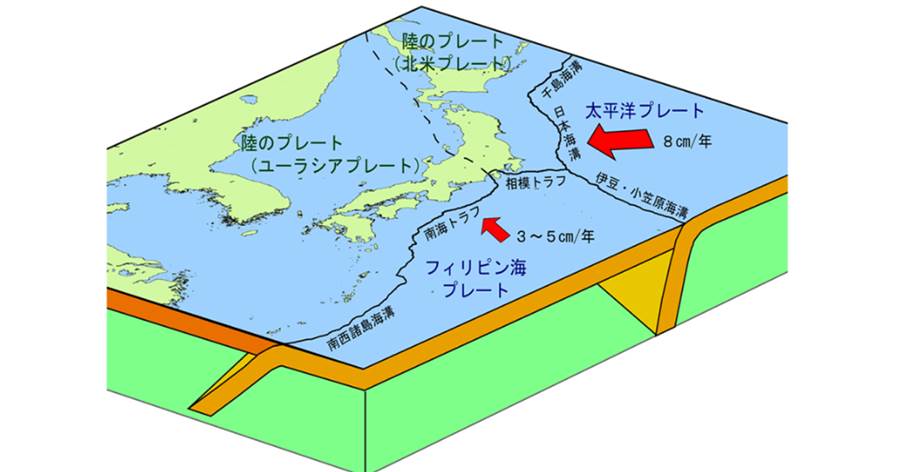

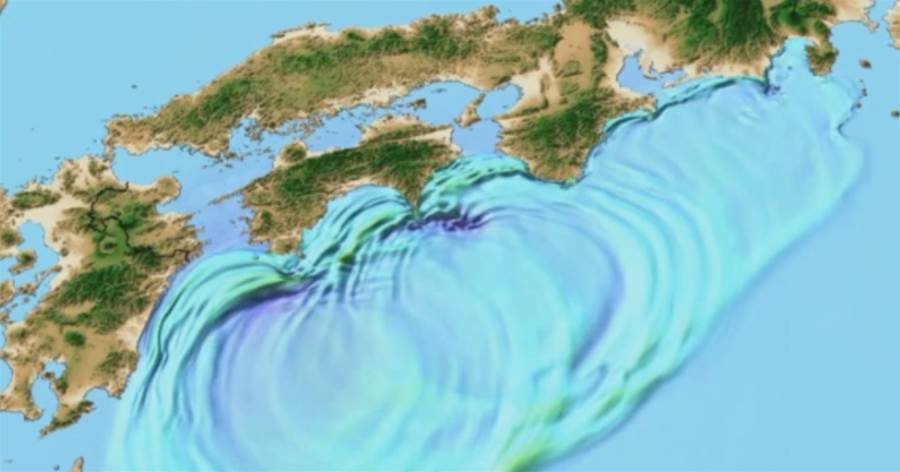

今日は皆さんにぜひご紹介したい映像があります!なんと、東京の歴史を学ぶ中で、「東京の半分は海だった!?」という衝撃の事実が明らかになります。気になるこのトピック、単なる古代の話ではなく、今の私たちの生活と深く結びついているのです。

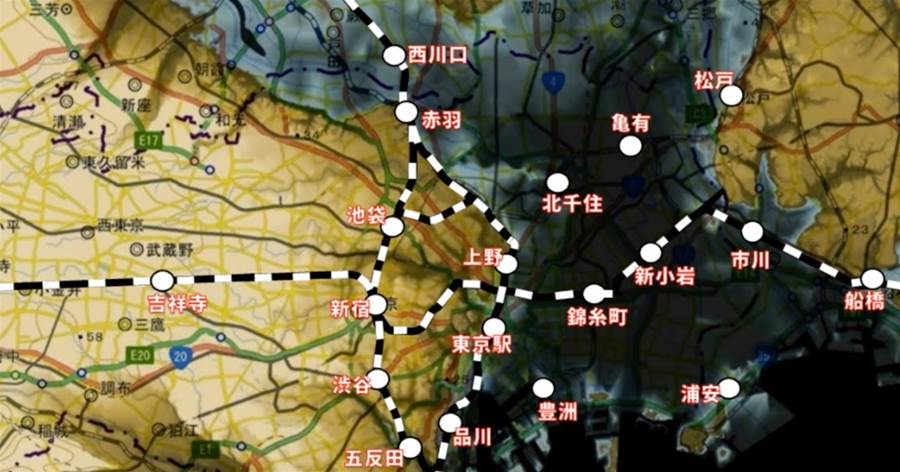

一つのコメントには、江戸川区や市川市が持つ独自の歴史が強調され、古隅田川の東側が下総国だったことに驚かされます。そこに住む人々の生活の痕跡を感じ取ることができるなんて、心が躍りますね。また、権現道に関する言及も興味深く、令和の私たちが古の足跡を辿れるのを実感します。

最後まで一緒に考えながら、私たち自身のルーツをもっと深く知り、魅力的な東京の歴史に触れてみましょう。きっと新たな発見が待っていますので、ぜひこの映像を見逃さないでください!

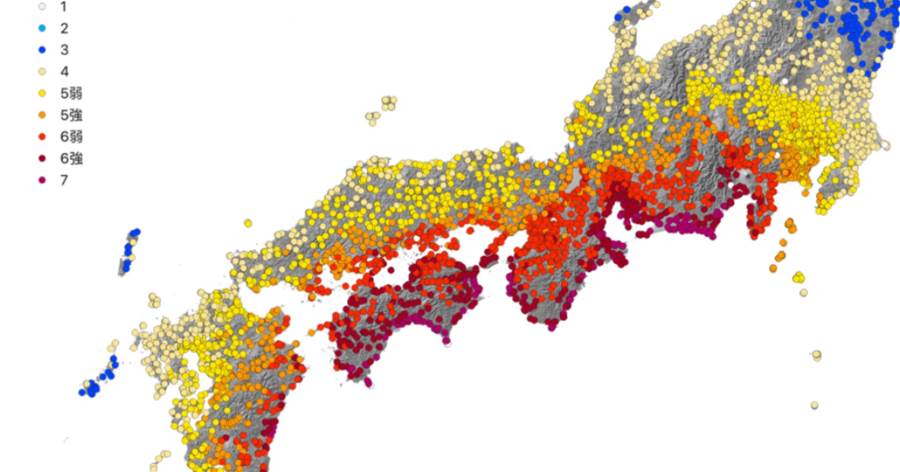

1.東京に東側全てが海だったわけではなく、江戸川区の北小岩周辺は例外で地名のとおり。小岩のように盛り上がっていて奈良、飛鳥時代には定住者がいたと文献にあり、貝塚遺跡が残っております。

2.今の東京と言われている場所は、平安時代の頃は、古隅田川(現隅田川の少し東)より西側を武蔵国、東側を下総国として分かれていて、下総国の中心は、市川市国府台の辺りだった様です。それも、この0:52とかを見るとよく判ります。万葉集でも、市川市国府台近くの真間辺りがいくつか舞台となっています。私は国府台に近い松戸市側に住んでいますが、子供の頃 公園で土を掘っていると、よく貝殻が出てきました。外環自動車道は、松戸・市川から半地下になっていますが、この建設中に様々な土器・遺跡が発掘されています。水戸街道を、東京から江戸川を超えて千葉に入る時は、景色的に土地が少し高くなっていく感じが判ると思います。

3.行徳近辺は今でも地名に「塩」とつくところがありますね。市川塩浜とか本塩、塩焼。あと権現道という徳川家康が鷹狩りで通った道というのも残っています

引用元:https://www.youtube.com/watch?v=7ItciqdfSVA&t=216s,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]